小

下絵が完成すると、それを常にそばにおきながら、キモノ原寸大の下絵を用意した紙に

描く。これを大下絵と呼ぶこともある。小下絵を拡大する過程で、当初煮詰めていなかっ

た細部をていねいに描き、また文様の配置にも多少の変更が生ずる。小下絵上で厳密に配

置したと考えていた絵模様が、実際の寸法どおりの下絵用紙をキモノ代わりにたとえば身

近な人物にまとってもらうと、小下絵段階とは違って立体的に、しかも目の高さを違えて

見ることとなり、案外に予想したようには模様の配置効果が出ていないと思わせられる箇

所が出て来る。そうした微妙な模様配置の変更をこの下絵段階で完全に決めておく必要が

ある。

下絵の図案用紙は作家によってさまざまだが、ロ−ル版紙という洋紙を使用するのが便

利だ。これは数種類の厚さが売られている。好みによるが、ちょうど中間の厚みのものが

よい。厚過ぎると、下絵をキモノ生地に光を当てて写し取る後の工程がはかどりにくくな

る。反対に薄ければ皺になりやすい。それに薄いから透光度の向上があり、図案がよく見

えるというものでもないから不思議だ。戦前までの日本画はみな和紙に原寸大の下絵を描

いていたものだが、キモノの下絵用紙にももちろん和紙を使ってもかまわない。ただし和

紙と比較してロ−ル版紙は同じサイズで1枚20円程度であり、これは和紙の十分の1以

下の価格でもあって使い勝手がよい。ロ−ル版紙は長方形で、しばしば長さ方向に2、3

ミリの裁断差はあるが、79センチ×139センチのサイズとしてよい。この79センチ

という短辺が、キモノの裾から帯下端ほどまでに相当するので、キモノ下絵用紙としては

ちょうど具合よい。

下絵用紙はキモノに施す絵柄がごく少ない場合はおおむねその部分のみをカヴァ−する

分だけ用意すれば事足りるが、全体に柄つきの多いものとなれば当然キモノの面積と同じ

だけ必要とする。また用紙の作り方だが、キモノ丈、すなわち裾から肩山までの寸法(通

常これは着用者の身長に等しい。首から上の長さがあまる格好だが、この部分が帯の下に

隠してはしょるように着用する。男物のキモノはこのおはしょりがないから、キモノ丈は

裾位置から肩までとなる)をちょうど2等分した位置でまず上下に分ける。そしてその下

部に相当する面積を今度は背中から左右に2等分する。つまり、キモノの表地の下半分は

2枚の大きな図案用紙で描くことになるのだが、これはキモノの下半分が通常最も絵柄が

多く、そして縫い目にわたって絵がつながっているので、そのつながった絵をできる限り

大きな用紙で描こうという考えだ。そのつながった絵柄は、染め上がった後の仕立て段階

でつながるのであって、幅がせいぜい35センチほどの反物の状態ではお互い全く反対の

遠い位置にその絵柄の合うべき位置がある。つまり、大きな1枚の画布にそのまま描くこ

ととは違い、キモノは継ぎ目のある屏風に描くことに近い。ただし仕立てられた屏風に直

接描くのであれば1枚の画布に描くこととさほど差はないが、キモノの場合は仕立てた状

態で染めるのではなく、大きなひとつの絵を細長い布地をあっちこっちと動かしながら、

最終的には継ぎ目でぴたりと絵が合うように染めなければならない。これが慣れない間は

大変で、仕立てた時に縫い目で色が違うといったことがよく生ずる。それくらいならまだ

ましで、白生地段階での寸法の取り違いから柄が合わないといった完全な失敗を起こすこ

ともある。また模様部分を少しずつ染めている間、見えない全体像のどこに相当している

かを常に念頭に置く必要があるが、その時に参考になるのがつまりは小下絵だ。また熟練

すると、キモノの構造や各部の模様配置がすっかり立体的に脳裏に常に描けるため、すぐ

に絵模様の反物のごく一部を見ただけでそれが生地の、そして着用時のどこに相当するか

がすぐにわかる。そうした立体地図が思い描けなければ、各部分のこつこつとした彩色作

業の積み重ねを通じて最終的に全体として調和の取れる配色を予め構想しておくことは難

しい。

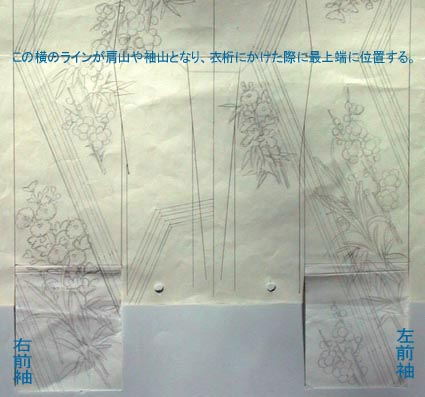

さて、次はキモノを上下に2等分した上部の図案用紙作りだが、左右の袖の裏表それぞ

れ、つまり計4枚と、左右の背用、それにそのまま生地としてはつながっている左右の胸

部(襟部も含むため、背用とは丈は同じでも幅は倍ほどの用紙が必要となる)の計4枚を

用意する。以上をまとめると、下部は2枚の正方形に近い大きな図案、上部は8枚の細長

い図案として用意するのだが、ロ−ル版紙の短辺がキモノ丈(身丈)のちょうど半分より

通常は7、8センチほど足りないので、下半分の2枚の上辺や上半分の4枚の身用の下絵

用紙の下辺にはその足りない分の長さの別紙をセロテ−プで貼り継ぐ必要がある。蛇足と

は思うが、注意しておくと、用紙は上下に等分はしたが、実際は生地はそのように切られ

ることはないし、また袖も背側と胸側では袖山部で一連の生地になっているので、下絵用

紙としては4枚でも、左右の2枚として反物から裁つ。また、身の生地も胸から肩につな

がったまま左右それぞれが染め上がり、仕立てられる最後まで長い1枚(反物から裁つも

のとしてはこの2枚の身頃が最長となる)として存在している。キモノは完全に左右対称

形だが、着用時には右身頃が左身頃の下に入って見えなくなる。小下絵で言えば向かって

右側がそれに相当し、そこは下前とも呼んで、着用時に前面に見える反対側の左側、つま

り上前側より模様はたくさんつけないのが普通だ。これは着用時の構造にしたがった合理

的な考えにほかならないが、江戸期のある種の着用では左右の端が平等に見える形式があ

って、そうしたキモノでは当然左右ともに同じ比重で模様が置かれた。

ロ−ル版紙は片面はやや光沢があって、そちら側を表側と思いやすいが、つるりと滑り

やすくて鉛筆では描けない。もう片面の艶のないざらりとした面に下絵図案を描く。まず

はHの硬さ程度の鉛筆(木炭でもよい)でざっと全体をうすく当たりをつけるように描い

た後、やや濃い目にゆっくりとひとつひとつの模様の輪郭を決めるつもりで試行錯誤して

描き、それが終われば今度はその線を1本ずつ吟味しつつ、2B程度の濃い鉛筆でしっか

りと確定線を引く。この際、もはや消せないという緊張感を強いる意味で墨と筆を使用す

るのが理想的だ。あるいは極細の水性ボ−ルペンを使用してもよいが、これはうす茶色に

褪色することがしばしばで、長年保存しておきたい場合は避ける方がよい。下絵完成後は

下絵の上に生地を置き、下から光を当てて図案を生地に描き写すが、その時に下絵の線が

よく見透かせるのであればどのようなもので描いてもよい。確定線を全部描いた後は、用

紙全体が鉛筆のこすれでかなり黒くなっているので、最初の下描きのうすい線やこうした

汚れを消しゴムで除去しておく。この場合、確定線も鉛筆で引いていると、せっかくのそ

の線も当然消しゴムで汚してしまう恐れがあるので、その意味からもできるならば墨やイ

ンクで描く方がよい。下絵を完璧と思える線で入念に描いておくに越したことはないが、

それがそのまま完成品のキモノにコピ−されるのではないから、線の勢いなどにさほど力

を込めることもない。ただし、その下絵を外注にわたして、そこで次の糸目の工程を依頼

する場合、その外注が作家の表現力と同等同質のものを持っている場合はいいが、そんな

ことはほとんどあり得ないから、下絵段階で完成作、つまり最後の染め上がりにそのまま

に表現されるべきものと同じ力量を要して描いておく。こうしたことが中途半端になると

、完成作は線の勢いや味わいに乏しいものになる。共同作業は優れた技能者を集めれば技

術的に高いものが得られるという利点もあるが、そうでない場合は作家の思う1本の線の

微妙な動きや勢いが無視され、それが全体にわたって繰り返されるあまり、均質でていね

いに線を引くという技術はよくても、精神性の全く欠如した仕上がりになる。キモノごと

きでそこまで求める必要はないと言ってしまえばそれまでの話だが、仏画と同じように1

本ずつの線をそうでしかあり得ない曲がりや息を保つ長さで引くという心がまえが友禅に

あってよいし、筆者はそうであるべきと考える。

『工程』トップへ

『工程』トップへ

1,受注、面談、採寸

1,受注、面談、採寸 4,下絵完成

4,下絵完成